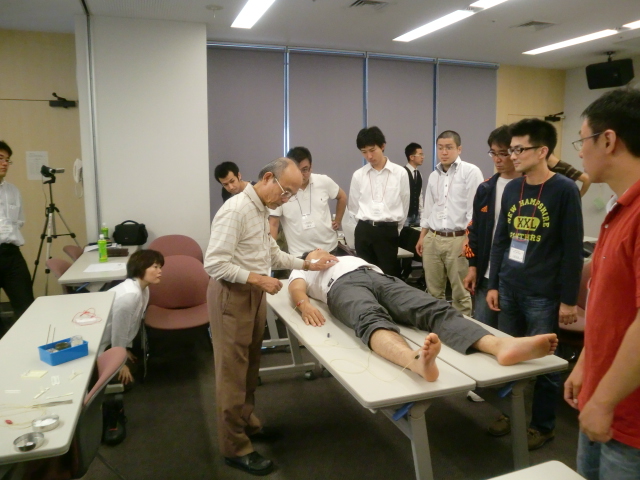

診断技術が最優先です!なぜなら・・・ 私がもっとも重視していること、それは診断技術です。 もちろん整体師には診断権はありません。 しかし、どうなっているのかさえわかれば、その調整(治療)方法は簡単です。 整体でできる範囲なのか、それとも別な専門機関が必要なのか。 まずはその把握をするうえでも必要です。 わかってしま…

診断技術が最優先です!なぜなら・・・ 私がもっとも重視していること、それは診断技術です。 もちろん整体師には診断権はありません。 しかし、どうなっているのかさえわかれば、その調整(治療)方法は簡単です。 整体でできる範囲なのか、それとも別な専門機関が必要なのか。 まずはその把握をするうえでも必要です。 わかってしま…

カイロ特有の手技スラストについて。 厚生労働省のHPでは頸椎へのスラストは危険が大きすぎるという事で、すべての施術において禁止事項となっています。 いわゆる、ポキポキという音がする施術のことだが、さてこの「スラスト」なる施術方法は有効なのだろうか。 現在では骨のゆがみには効果はないけど苦痛には一時的には効果ある、というのが一般のカイロプラクターの見解となっ…

和伝整体塾の生徒さんが、介護用のオリジナルメソッドを作りたいということで、 要介護状態にならないための筋トレメニューを考えています。 考え方としては、日常動作に必要な筋肉量を70%とするならば、歳をとって、それが70%を切ると動きが辛くなる。 当たり前ですよね、必要な筋肉量が足りていないのですから。 なので高齢者は筋トレしようってさかんに言わ…

腰痛の主な原因の1つに左右の足のバランスが取れていないということがあります。 左右の足が同じ角度方向、力のバランスで支えている状態が基本で動くことができていれば腰に痛みは現れません。 左右の足の支える力のバランスが崩れることによって、 腰に過度な負担がかかってしまうことが原因となることが多いようです。 そこに深く関わってくるのが股関節周囲の筋…

以下、 和心道整骨院の先生の体験談です。 身体の情報を素直に聴きましょう! 身体はケガをする以前に、「ケガをする危険があるから注意しなさい」という情報を出していることがほとんどです。 しかし、その情報は「痛み」のような強くはっきりとしたものでないため見逃してしまうことが多いのです。 以下、知り合いの先生の体験談です。 私が学生時代、肋骨を骨折した時の話しです。 &nbs…

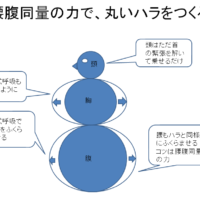

「握力はどこから生まれるの?」 握力を測るとき、強い力を生み出すために、足を肩幅に広げ、重心を下げ、脇を閉め、歯を食いしばり、気合いとともに思い切り手を握ると思います。 仰向けになって、身体の力をだらんと抜いて握っても、強い力は生まれませんよね。 ここで質問。 「握力はどこから生まれるの?」 握力って、手で握って生まれる力だけど、「手だけ」で生まれる力じゃないんです。 …

野球肘・テニス肘とは、投球動作などによって肘周辺の痛みや肘関節の可動域制限を訴えるものです。 しかし、ほとんどの場合、肘自体に原因があるわけではありません。 身体のバランスが崩れ、「肘に無理な力」が働く状態で動いていると発生することが多いようです。 野球肘のメカニズム 野球肘は肘に無理な力が働いた結果発生します 主な原因は下半身のバランスです。 下半身のバランスが崩れ…

オスグッドは膝下に過剰に力がかかったときに発生します。 な原因は股関節の運動制限です。 股関節が十分に動かないために、本来股関節の動きの中で膝のお皿の下の骨の出っ張り(脛骨粗面)に腫れや痛みを訴えるものをオスグッドと言います。 一般的にはオーバーユース(使い過ぎ)や成長痛と分類されます。 しかし、実際には使い過ぎや成長は関係なく、主に股関節、膝関節、足関節の連動性が失…

努力だけではうまくなれない! みなさんは、スポーツが上手になるために一生懸命練習していると思います。 でも、練習している割にはなかなか上達しない、ということは多々あります。 これはなぜだと思いますか? 答えは「脳と身体の感覚のズレ」です。 身体の動きは脳からの命令によって生まれます。 身体の感覚と脳の感覚が一致しているとき、身体は脳の命令通り自由に動いてく…

人の体のバランスとは 人間の身体は骨と筋肉のバランスで創られています。 そして、このバランスは100人いたら100通りあるのです。 顔や指紋がみんな違うように、骨格も筋バランスも一人ひとり違います。 自分の身体がどのように創られているのか、どのように動くのが適しているのか、把握している人はいないでしょう? だから、自分の身体に合っていない無理な使い方をしてケガをしたり、…

コロナに対する鍼灸施術について

望診法講座137 「気を感じる手の練習方法」

望診法講座136 「固くなった筋肉を伸ばす方法」

望診法講座135 「筋肉は伸びませんよ」

望診講座134 「気をみる、気を感じる練習9」

望診法講座133 「筋診断法についての考察」

望診法講座132 「気をみる、気を感じる練習8」

望診法講座131 「気滞治療の必要性」

望診法講座130 「気をみる、気を感じる練習7」

望診講座129 「気を感じるための身体操作」