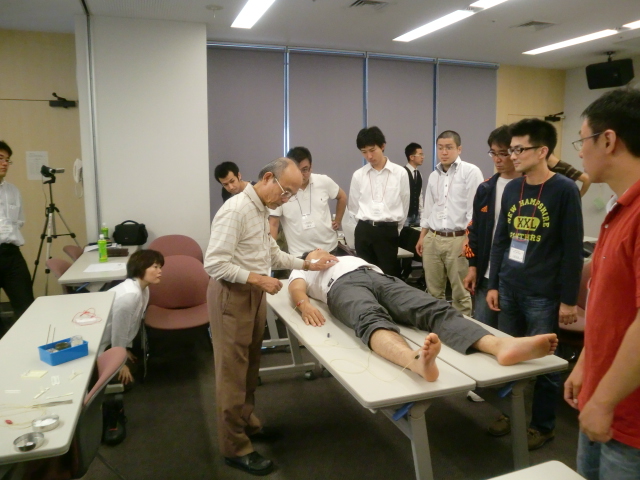

先日の失敗例をひとつ。 40代女性の患者さん、主訴は腰痛。望診では右股関節になにか在り。 気滞ではないが、この感じは経筋?切経でもそのあたりに指が止まる。 はて?なにやらおかしな感じ。 患者に問うと、別に股関節にはなんの症状もない、とのこと。 と言っている間に、その患者さん、筋肉痛でその場所に磁石を貼っていた、はがしますね・・と…

先日の失敗例をひとつ。 40代女性の患者さん、主訴は腰痛。望診では右股関節になにか在り。 気滞ではないが、この感じは経筋?切経でもそのあたりに指が止まる。 はて?なにやらおかしな感じ。 患者に問うと、別に股関節にはなんの症状もない、とのこと。 と言っている間に、その患者さん、筋肉痛でその場所に磁石を貼っていた、はがしますね・・と…

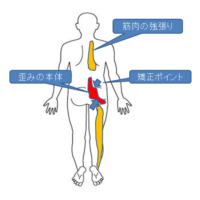

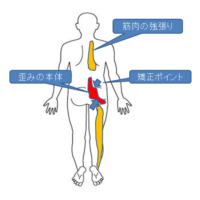

さて、先日のご質問の中でもっとも多かったのが、 「気が感知できることで、なにができるのですか?」 「脈診との違いはなんですか?」 「結局、筋骨格を扱う整体師には関係ないですよね?」 などいった、気が見えるからなんなの?系の質問が多かったです。 気の世界は潜象界といって、現象世界とは表裏一体の別世界です。  …

(質問) 望診時には胸に意識を集中するのが良いのですか? (回答) 少し補足させていただきます。以前に望診のときは胸の感覚を最も重視すると書きました。 その理由は有川先生の結論だということもありますが、自分でもいろいろ試してみて、胸が一番良かったからです。 眉間でもなく、丹田でもなく、胸の感覚です。チャクラとの関係性を質問された…

ご質問への回答です。 まず、合掌行気法のやり方について この練習法については質問されるかたも多いのですが、 昔からある基本練習法で、整体を学んだかたなら、たいていの方がやっておられるのではないかというくらい有名な練習法です。 まず、文字通り、合掌します。 手は胸の前に、ただし、肘は自分の心臓の高さくらいに。すると腕はほぼ水平になると思います。…

前回の記事ではおそらく人が本来もっている「原初感覚」によって気滞(と命名された異常個所)を感知して治療に応用していたのではないか、それを体系化したのが経穴、経絡ではないかと述べました。 さらに文字、紙の発展によってそのデータが記述され残されるようになると、原初感覚の低下とともに、そのデータをもとにした医術が編集されていったのだと思います。それが古典医学書です。 「古典」…

私たちは五感で感じ取れる世界を中心として活動しています。 この目に見える世界、触覚で感じ取れる世界を「現象界」と言います。 この世界での現象は「五感で観察できる事実」で成り立っています。 ただ、人類発生して間もない原始生活の時代は、もしかすると気や経絡を感知できる五感以外の感覚をもっていたのかもしれません。 現象界に対して、五感以外の感覚でなければ認知でき…

いただいたコメントへの回答です。 (質問) 鍼灸学校で、いろんな知識を詰めれば詰めるほど、気流診で言われていることから、遠ざかっていってる気がしてます。 手かせ足かせをはめられてく様に。 (回答) お気持ちはよくわかります。 かつて自分も同じことを思ったことがありますから。 でも、今となってみれば、鍼灸学校の勉強で…

有川先生と私の望診法の違い ※画像をクリックすると、アマゾンの販売ページに移動します。 私の望診法は有川先生から学んだものに間違いありません。また、望診技術のレベルでは有川先生にはまだ遠く及ばないことも自覚しています。 では、有川先生と私との違いは何かといいますと、まず大きく違うのが有川先生は姿勢や体調に関してはとくに注意されなかった点です。 私はとくに姿勢、脱力を重視しています。 …

この本は鍼灸を目指すきっかけとなった思いで深い本です。 一気に読み、また繰り返し読みましたが、なぜか臨床には役立ちませんでした。 なぜかと言いますと、澤田流鍼灸術は、まずは澤田先生の手指のようにすぐれた指頭感覚があるということが前提としてあるからです。 いわゆる「治療家の手」です。 澤田先生は腹診を重視されたようです。 まず、丹田(関元付近)…

鍼灸師さんからのご質問への回答です。 (質問) 陽反応点、陰反応点に全部お灸で対処するとどうなりますか? また、「ていしん」ではなく、普通のステンレス鍼で、対処するとどうなりますか? (回答) まず陰点(マイナス点)は禁灸穴となります。隔物灸程度なら良いですが、火傷の残る透熱灸だと、症状が悪化します。 身を持って体験しているので間違いありませ…

コロナに対する鍼灸施術について

望診法講座137 「気を感じる手の練習方法」

望診法講座136 「固くなった筋肉を伸ばす方法」

望診法講座135 「筋肉は伸びませんよ」

望診講座134 「気をみる、気を感じる練習9」

望診法講座133 「筋診断法についての考察」

望診法講座132 「気をみる、気を感じる練習8」

望診法講座131 「気滞治療の必要性」

望診法講座130 「気をみる、気を感じる練習7」

望診講座129 「気を感じるための身体操作」